することがない電車のなかや、仕事の合間のちょっとした息抜きにも、たったの数分でフィクションの世界に旅立てる。この連載では、そんな海外ショートショートのなかから、オチや世界観に特徴のある不思議な読後感の作品をお届けします。

今回のお話は、短編小説の名手として知られるアメリカの小説家、オー・ヘンリー(1862〜1910)の『奇妙な話』。ある夜、腹痛をうったえた5歳の娘のために、父親のジョンは街へ薬をもらいに行きますが……。タイトルのとおり、「奇妙な」ラストをお楽しみに。

むかしオースティンの北のほうに、正直な家族が住んでいた。名前はスマザーズといって、一家はジョン・スマザーズとその妻、そして家長のスマザーズ、5歳になる彼らの娘、それから娘の両親。特別控除を受けるために、市の人口調査では6名ということになっていたけれど、実際には3人きりだ。

ある晩、食事を終えたあと、一家の小さな娘が刺すような腹痛を訴えて、ジョンは街に薬をもらいに急いだ。

そうして、二度と戻ってこなかった。

娘の体調は回復し、時を経て、立派な女性に成長した。母親は夫の失踪をひどく悲しんだけれど、3か月後には再婚して、サンアントニオに引っ越してしまった。

かつての小さな娘もやがて結婚し、それからさらに数年が経って、彼女もまた、5歳の女の子を持つ母になった。そのときもまだ、父親が姿を消した当時の家に住んでいた。

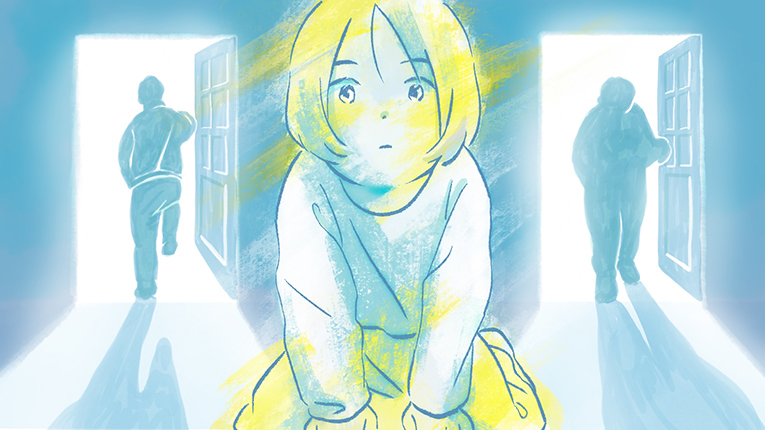

ある夜——それはおどろくべき偶然にも、生きて定職にでもついていたなら祖父になっていたはずのジョン・スマザーズが失踪した日に——小さな娘がひどい腹痛にかかった。

「街へ行って、薬をもらってくるよ」とジョン・スミスが言った(ジョンこそ、彼女の夫である)。

「だめよ、ジョン」。妻は叫んだ。「あなたも永遠に消えてしまうかもしれない。そして帰ってくるのを忘れてしまうかもしれないわ」。

それで、ジョンは出かけるのをやめた。二人は小さな娘、パンジー(というのがパンジーの名前だった)の枕元に座っていた。しばらくするとパンジーはますます悪くなるようで、ジョン・スミスは再び出かけようとしたけれど、妻はやはりそれを許さなかった。

そのとき、玄関のドアが開いた。年老いて、腰はすっかり曲がり、白髪の長く伸びた男が入ってきた。

「わあ、おじいちゃんが来たわ」とパンジーは言った。誰よりも早く、彼が自分の祖父であることを見抜いたのだ。

老人はポケットから薬の瓶を取り出して、スプーン一杯分をパンジーに与えた。パンジーは、すぐによくなった。「ちょっと遅くなったね」、ジョン・スマザーズは言った。「路面電車がなかなかこなくてね」と。